【レザー工場潜入】伝統の“なめし”を見たら圧巻の工程だった・・・

今回はレザーの“鞣し”を見ていきたいと思います!

レザーの鞣しって聞いたことはあるけどどうなってるのかわからないと思うので

SKIN(革)の方からLEATHER(革)になる過程を見てもらいたいと思います。

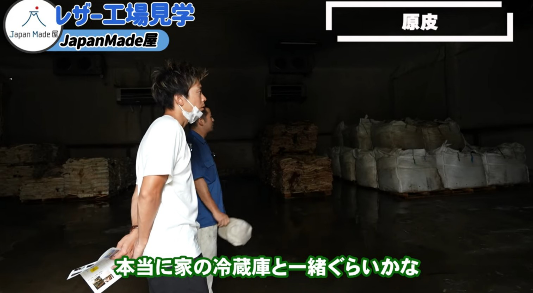

どの原皮にも塩の処理がされていますが生ものなのですぐ傷んでしまうため10度ぐらいの冷蔵庫に置いてあります。

身とくっついてた部分で使うのは外側の毛の方です。

原皮・・・食肉として出た革

原皮をそのまま入れて真水で1日かけて洗います。

洗濯機みたいなイメージです。

水洗いした後に毛を溶かしていきます。

石灰を使って強いアルカリ性の状態にして溶かしていきます。

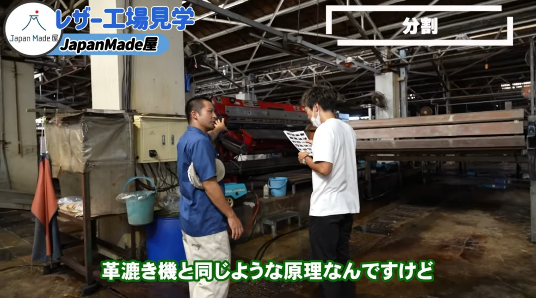

革漉き機と同じ原理になります。

毛を抜いた後の革は分厚くて6mmぐらいまで膨れていてそれを4.5mmとか4mmぐらいまでにします。

クロム鞣しもタンニン鞣しもここまでは同じ工程です。

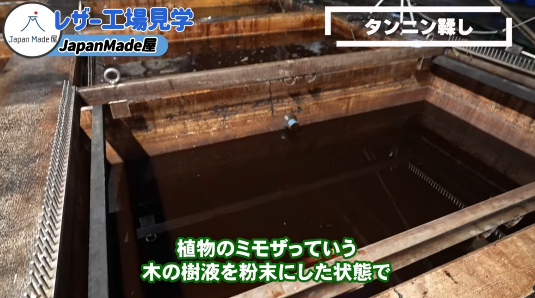

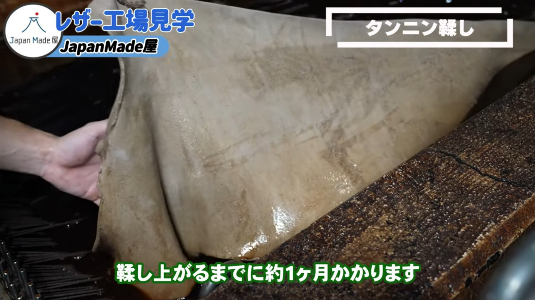

タンニン鞣し

植物のミモザの樹液を粉末にしてそれを水に溶かした中に入れます。

鞣し上がるまで約1ヶ月かかります。

タンニンを革に入れる理由ってなんですか?

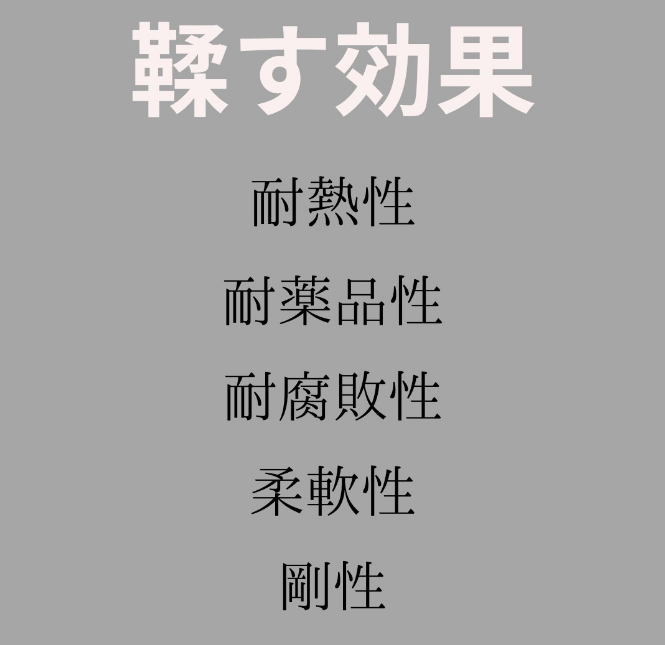

そもそも鞣すとはSKIN(皮)からLEATHER(革)に変える事を鞣しと言います。

鞣す前と鞣された後で何が違うかと言うと「耐腐敗性をあたえる」熱に対する耐性です。

物理的な強さをあたえます。

生のままでは使えないものを日常的に使えるようにする事を“鞣す”

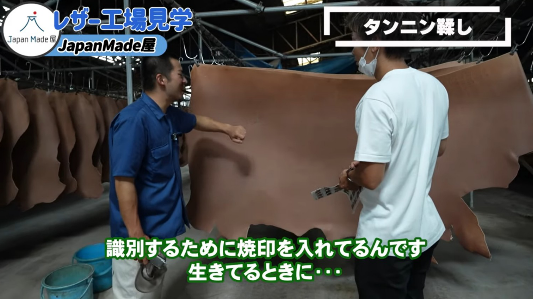

乾かしている状態です。

傷みたいなのがありますが

それは“ブランド”と言いどこの牧場かを識別するために生きてる時に焼印を入れたものです。

この色は染料を使ったわけでなくタンニンの色だけで色がついています。

分厚く感じるが3mmぐらいの厚さしかありません。

触ると革ではなく石を持ってるみたいに感じです。

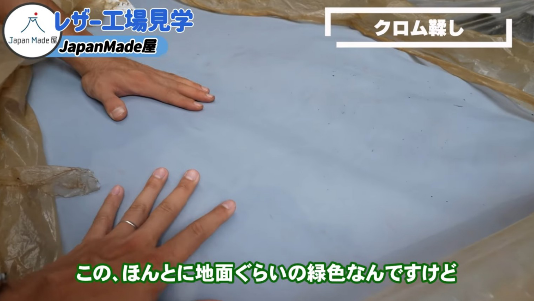

クロム鞣し

金属を使って皮の中の繊維を結合させていきます。

世界的に見ても8~9割はクロム鞣しです。

クロム鞣しから上がってきた革です。

青いのはクロムの薬品が緑色なのでその色がついてるからです。

等級検査をしていきますが機械ではできないので1枚1枚目視で行います。

先程の鞣し上がった状態の物はまだ分厚いのでここで厚みを調整していきます。

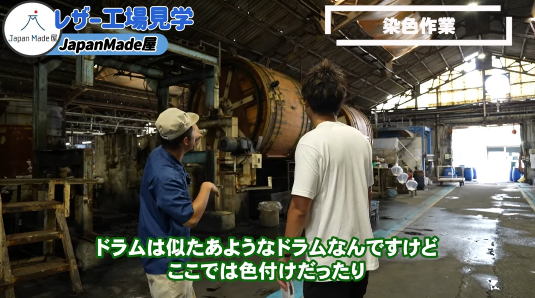

染料を革に染み込ませていきます。

このドラムの中で色付けだったり油を入れて革を柔らかくしたりと同時に行います。

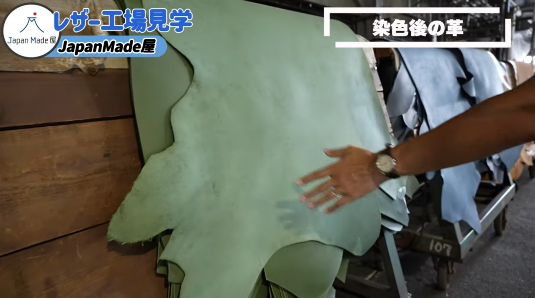

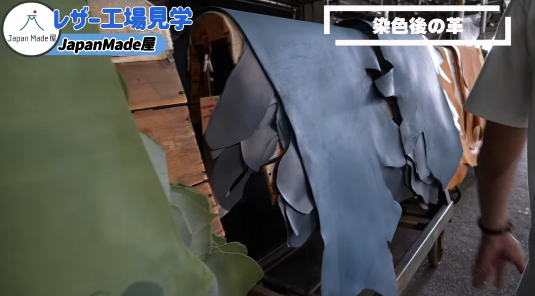

ブラックやグリーンやネイビーなど

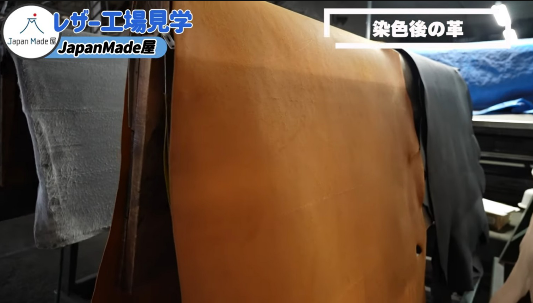

鞣し上がったブルーの革に染料が染まっています。

染色したばかりの状態でまだ濡れています。

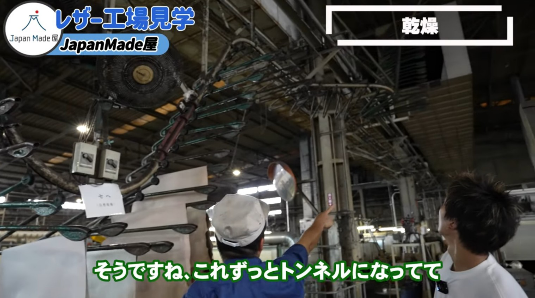

濡れている革を乾かしていきます。

機械で水分を絞りながらシワがあるので少し革を伸ばします。

こちらでは強制的に乾燥させていきます。

洗濯機の乾燥機みたいなイメージです。

1枚1枚を干して工場の中を回りながら乾かしていきます。

この塗装機では革の表面にしか塗装されません。

中まで塗装する場合は先程のドラムで行います。

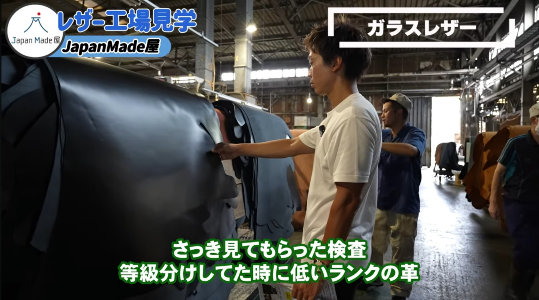

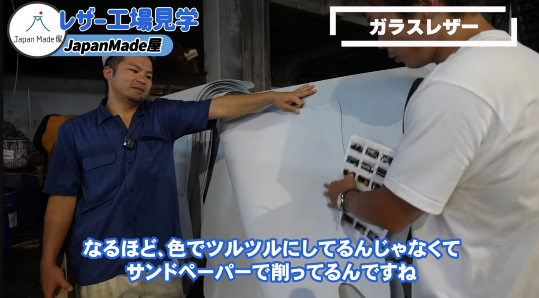

ガラスレザーと言い雰囲気が全然違います。

等級検査でランクの低い革の表面をサンドペーパーで擦り落としてツルツルにしています。

手元の見本の色に仕上がるように染色の職人さんにお願いして上がってきた色と見本を比べます。

染料と顔料があり顔料は革の上に留まるものです。

染料は革に染み込んでいくもので

染料を薄くして革にスプレーで吹き付けて色を付けていきます。

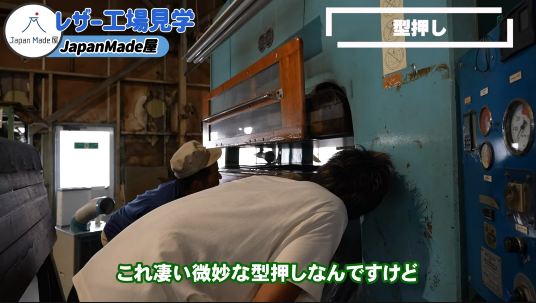

型押しの模様が上にありそれを押し付けて型が入ります。

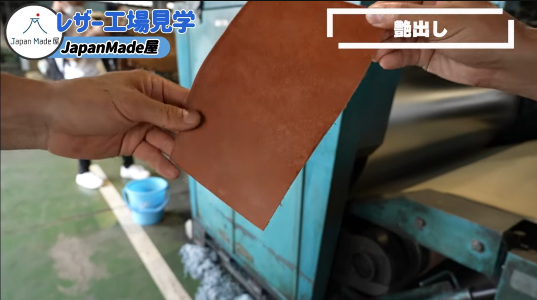

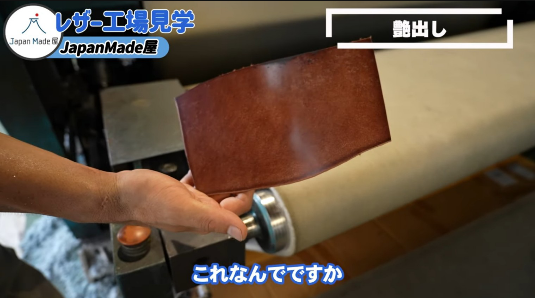

ロールプレスと言う100℃ぐらいあるロールのアイロンです。

ロールプレスに通す前はツヤのない状態ですが通った後にはピカピカになります。

なんでピカピカになるんですか?

平滑性が出たのと熱で少しヌメ革が焼けるからなんです。

元々は革のツヤを上げる機械で

最終的な革のツヤの調整に使います。

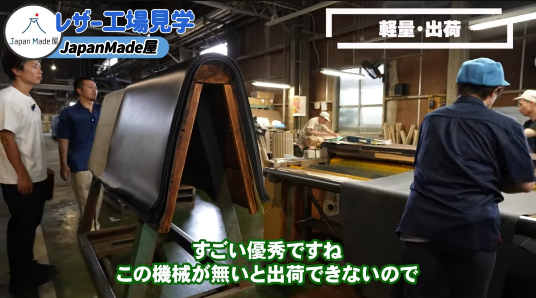

何DSかという軽量を行います。

機械を通すと1枚1枚何DSというのが瞬時に計算されます。

軽量後ロール状に巻いて出荷していきます。

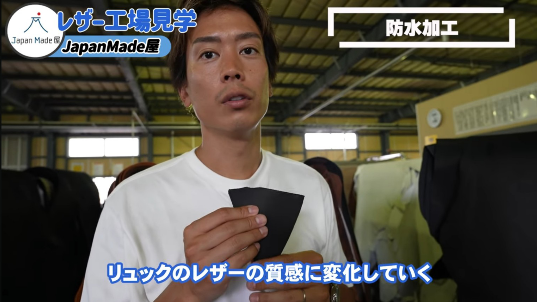

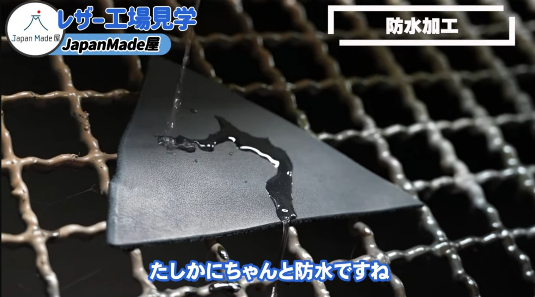

防水の加工は終わっているので全く水が入らないが

質感を変えるためにオイルを吹き付けてレザーの質感に変えていきます。

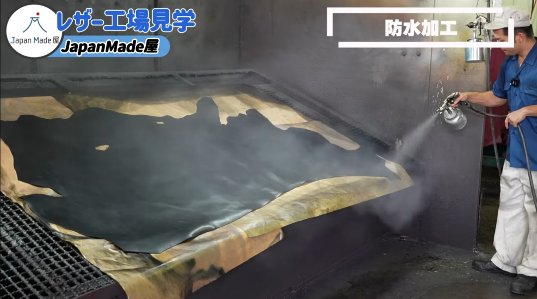

ドロドロなオイルをスプレーしていきます。

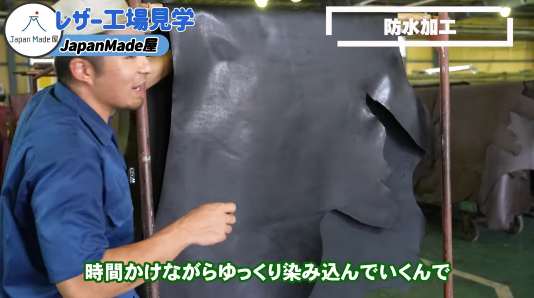

時間をかけながらゆっくり染み込んでいきしっとり感がでてきます。